Publicado: octubre 11, 2025, 11:30 am

La UE casi nunca se sienta en la mesa de los ‘mayores’ cuando se trata de alcanzar grandes acuerdos de paz. No es algo nuevo. La potencia del bloque comunitario está en lo comercial, en la regulación, en la libertad de movimientos, en el mercado único… pero todavía le falta mucho camino para ser un actor geoestratégico importante. Y eso se nota cuando hay que ser árbitro a la hora de resolver disputas o conflictos. Nadie dice que ese salto no vaya a llegar nunca, pero la ‘capacidad diplomática’ que sale de Bruselas no puede competir con lo que hacen, por ejemplo, desde Washington.

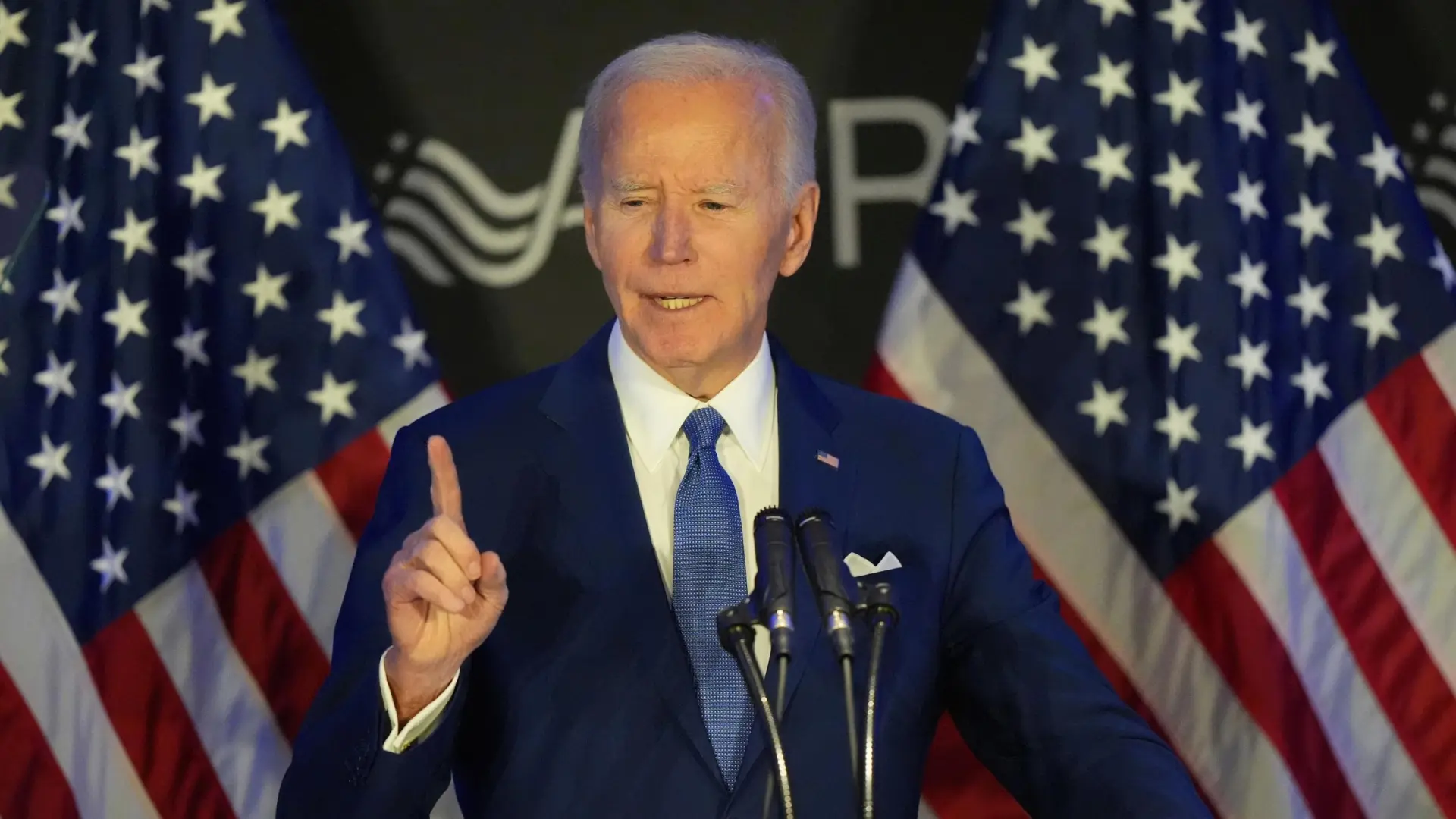

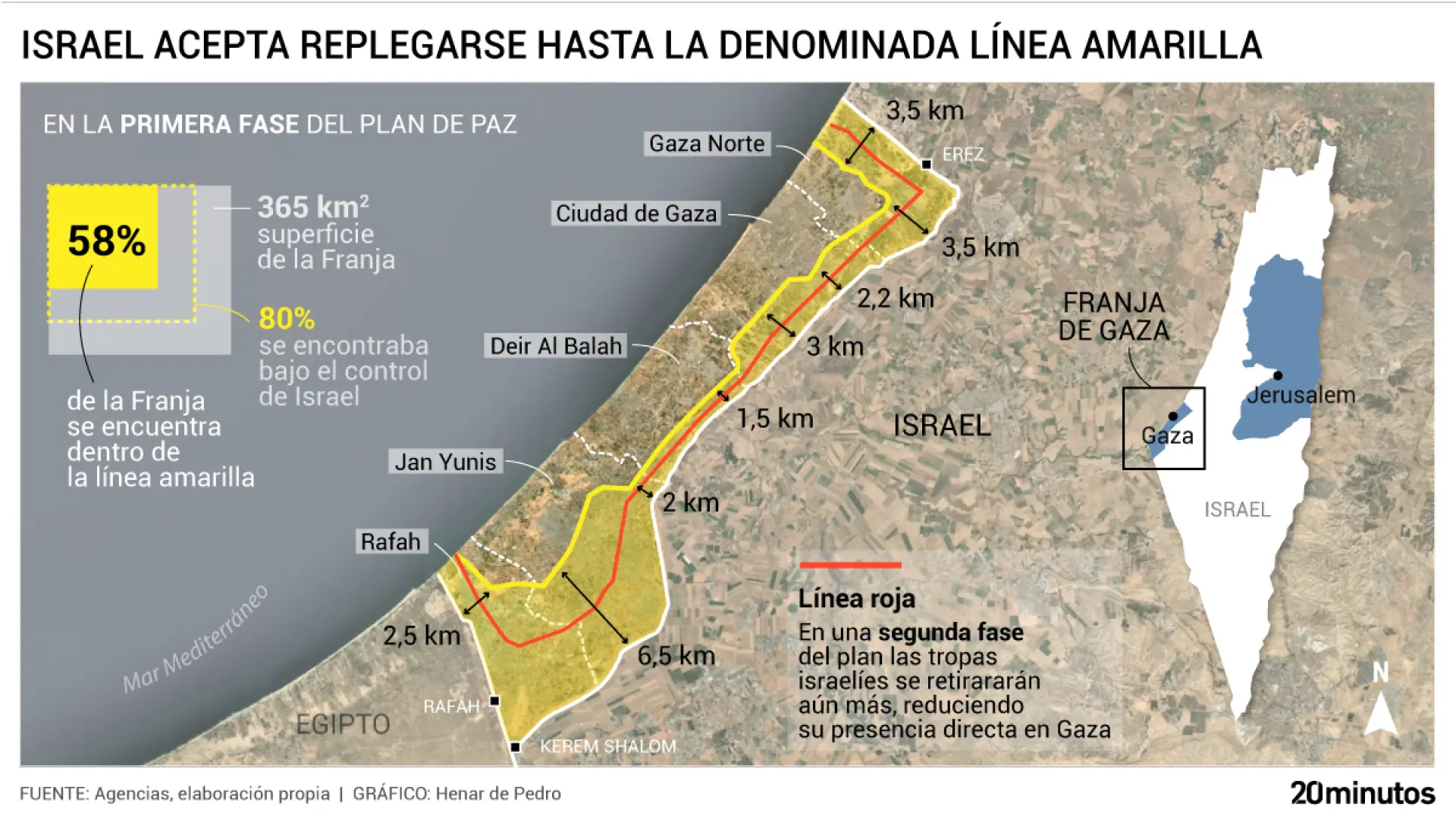

El caso más reciente tiene que ver con Israel y Hamás. Lo que parece que va a desatascar el conflicto en este sentido es el plan Trump, acordado ya por ambas partes con la mediación de Estados Unidos y que dará su primer paso, salvo sorpresa, con una primera fase en la que el grupo terrorista liberará a todos los rehenes israelíes y el Gobierno de Netanyahu iniciará la retirada de sus tropas. En ese punto la UE ha celebrado el pacto y la Alta Representante, Kaja Kallas, ha pedido que Europa esté en la mesa en las siguientes fases. Pero eso no parece que vaya a pasar: la UE, de hecho, ha ido rezagada a la hora de tomar medidas y todavía está a la espera por ejemplo de que los 27 validen la suspensión parcial del acuerdo con Israel o la aprobación de sanciones contra ministros extremistas del Ejecutivo de Tel Aviv. No obstante, la Unión sigue siendo el mayor donante de ayuda humanitaria para Palestina (aunque eso no tenga efectos en la mesa diplomática).

En Ucrania el camino parece que será casi el mismo con la diferencia de que se trata de una invasión y de un conflicto que van directamente al ‘corazón’ del proyecto europeo. Lo que está en boca de casi todos los europeos en este sentido es el plan de paz presentado por Emmanuel Macron, pero eso parece una solución para el largo plazo y no para frenar la ofensiva rusa en el corto. Ahí quien capitanea las conversaciones es, de nuevo, Donald Trump. Frente a los sucedido en Oriente Medio, esas negociaciones están en punto muerto y los contactos entre Rusia y EEUU van a peor. Europa, en cambio, mira y sigue aprobando ayudas a Kiev así como avances -todavía tímidos- para su adhesión al bloque. Poco más pese a que, otra vez, la UE se ha convertido desde 2022 en el mayor suministrador de apoyo a Ucrania.

¿Por qué pasa esto? Hay tres grandes motivos. El primero es la propia estructura de la UE. En el exterior los encargados de representar a la UE son el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, o la Alta Representante, Kaja Kallas; no hay una potencia única. Por su propia razón de ser todas las decisiones que se tomen en política externa tienen que pasar el filtro de los Estados miembros. Es decir, 27 países diferentes y 27 formas de ver el mundo con las que muchas veces -como pasa con Gaza- es imposible encontrar el consenso total. Eso resta siempre velocidad y agilidad en la toma decisiones, y muchas veces también credibilidad, con el riesgo real de «doble rasero».

El segundo, la falta de liderazgos potentes. La UE parece figuras con la autoridad moral y política capaces de inspirar un rumbo común. Hay dirigentes con foco, como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron o Antonio Costa o Giorgia Meloni, pero pocos que logren conectar con la ciudadanía más allá del discurso técnico o institucional. Falta, en realidad, capacidad para movilizar, pero también de estar presentes. En general, la UE se percibe más como un conjunto de administraciones coordinadas que como una comunidad con propósito político claro. Esta falta de liderazgo también se refleja en su presencia global: frente a potencias como Estados Unidos, China o Rusia, Europa a veces parece actuar más como observadora que como protagonista, con decisiones lentas y mensajes dispersos que dificultan proyectar una voz común y fuerte en el escenario internacional. No se trata de falta de capacidad, sino de una cierta ausencia de relato, de líderes que puedan traducir la complejidad europea en acciones que repercutan a nivel global.

Y la tercera razón tiene que ver con la forma de entender las relaciones internacionales. Hace tiempo Josep Borrell uso la metáfora del jardín y de la jungla y en Bruselas se viene repitiendo desde entonces que la UE tiene que aprender «el lenguaje del poder duro». Hasta ahora el bloque ha trabajado en base al orden y a las normas, pero ahora, con líderes como Donald Trump o Vladimir Putin el mundo está cambiando hacia un escenario en el que prima la coacción (con los aranceles, por ejemplo). Ahí la Unión no está cómoda porque nunca ha entendido el mundo desde la ruptura, dicen, sino desde los grandes acuerdos, por mucho que estos en realidad lo que hagan sea inclinar el tablero a su favor. Pero eso desde el punto de vista diplomático ya no tiene el mismo efecto.

Con todo, hay tres ejemplos que sí pueden ‘salvar’ en parte el papel de la UE como mediadora, aunque son de menor relevancia que los mencionados. Un ejemplo destacado es el Acuerdo de Ohrid, firmado en marzo de 2023 entre Kosovo y Serbia, bajo la mediación directa de la UE, con los serbios como país candidato a entrar en el bloque. Este pacto busca normalizar las relaciones entre ambos países, con medidas concretas como el reconocimiento mutuo de documentos oficiales, la cooperación económica y el establecimiento de mecanismos conjuntos de supervisión. Aunque las tensiones persisten, el acuerdo representa un paso significativo hacia la integración de los Balcanes Occidentales en la comunidad europea.

Otro caso relevante es el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán, que culminó en marzo de 2025 con la finalización de un borrador de tratado de paz para normalizar las relaciones bilaterales tras décadas de conflicto por Nagorno-Karabaj, empujado finalmente, eso sí, también por Estados Unidos. Así que aquí hay matices. No obstante, la UE desempeñó un rol diplomático crucial al facilitar las conversaciones y ofrecer apoyo técnico para la implementación del acuerdo. Bruselas consideró este avance como un hito hacia la estabilidad en el Cáucaso Sur, reafirmando su compromiso con la seguridad regional y la promoción de soluciones negociadas a disputas históricas en una zona que tradicionalmente ha estado bajo la influencia rusa. De hecho, Armenia ya trabaja en el proceso para solicitar la adhesión a la UE.

Finalmente, en Sudán, la Unión Europea apoyó activamente el Acuerdo de Paz firmado en 2021 entre el Gobierno transicional y los Movimientos Revolucionarios de Sudán, un paso decisivo para poner fin a años de guerra civil. La UE no solo financió parte del proceso, sino que también impulsó la participación de comunidades locales y organizaciones civiles en la negociación, favoreciendo un enfoque inclusivo y sostenible. Este apoyo europeo «evidenció cómo la diplomacia y la cooperación internacional pueden contribuir a la reconstrucción política y social de países marcados por conflictos prolongados», explican desde Bruselas. África de hecho se ha convertido en uno de los focos para la UE; su presencia militar ha flaqueado y por eso la diplomacia puede ser una segunda oportunidad para un actor internacional que, en esto, sigue a remolque de otras potencias.