Publicado: octubre 6, 2025, 6:00 am

Mucho antes de que tuviera nombre, Bariloche ya era habitada. En la zona de Laguna El Trébol, en la actual reserva municipal, se han hallado estratos arqueológicos que documentan presencia humana desde hace más de 10.000 años. En sus capas más profundas, los investigadores encontraron restos de fauna extinta como el milodonte, junto con instrumentos líticos utilizados por los primeros grupos cazadores-recolectores que poblaron la región.

A lo largo del Parque Nacional Nahuel Huapi, en sitios como la Cueva del Cerro León o las cercanías del lago Mascardi, se hallan pinturas rupestres realizadas por pueblos originarios. Estas manifestaciones representan figuras antropomorfas, escenas de caza, soles, zigzags y espirales, signos que algunos investigadores vinculan con prácticas rituales o simbólicas chamánicas. La roca y la tierra son los archivos donde el tiempo se inscribe, revelando una continuidad entre naturaleza y cultura que define el espíritu profundo de este territorio.

Cruces de la cordillera: el paso entre mundos

Durante siglos, la región fue punto de cruce obligado entre el oeste y el este del continente. El paso a través de la cordillera se realizaba por caminos naturales utilizados por los pueblos originarios. Con la colonización europea, estos pasos fueron recorridos por misioneros jesuitas, exploradores y comerciantes. El Paso Pérez Rosales, formalizado en el siglo XIX, conectaba la región de Puerto Montt y Osorno (Chile) con el lago Nahuel Huapi. El trayecto era una verdadera odisea: carretas cargadas con productos de ultramar y herramientas debían ser arrastradas por bueyes por senderos escarpados, cruzando numerosos arroyos y zonas anegadas en medio de la selva valdiviana. Este bosque húmedo, dominado por alerces milenarios, lengas y arrayanes, era tan denso como majestuoso. Muchos arrieros relataban que en días de lluvia, los caminos se transformaban en lodazales donde las ruedas quedaban atrapadas por horas.

Una de las anécdotas que sobreviven en la toponimia es la de la “Laguna de los Clavos”. En uno de los viajes desde Chile, una carreta cargada con clavos destinados a la construcción de viviendas en Bariloche volcó en una curva. Los clavos quedaron esparcidos en el fondo de una laguna que, gracias a ese episodio, aún hoy lleva ese nombre.

Estas travesías no solo eran hazañas logísticas: tejían vínculos humanos y culturales entre familias chilenas y argentinas, muchas de las cuales compartían oficios, comercio e historias de vida. Algunos matrimonios mixtos dieron lugar a linajes locales que, aún hoy, mantienen tradiciones transcordilleranas. El tránsito entre Chile y Argentina no era solo económico: era también emocional, simbólico, cotidiano.

Primeros colonos

Hacia fines del siglo XIX comenzaron a establecerse los primeros colonos europeos, muchos provenientes de Suiza, Alemania, Italia y España, a los que se sumaron familias chilenas con experiencia en oficios como carpintería, agricultura y navegación lacustre. Colonia Suiza fue uno de los primeros enclaves organizados. La arquitectura se desarrolló de manera vernácula, con materiales locales: madera de ciprés, piedra del lugar y tejuelas. Aún se conservan casas con técnicas de tipo “fachwerk”, propias de la tradición alpina.

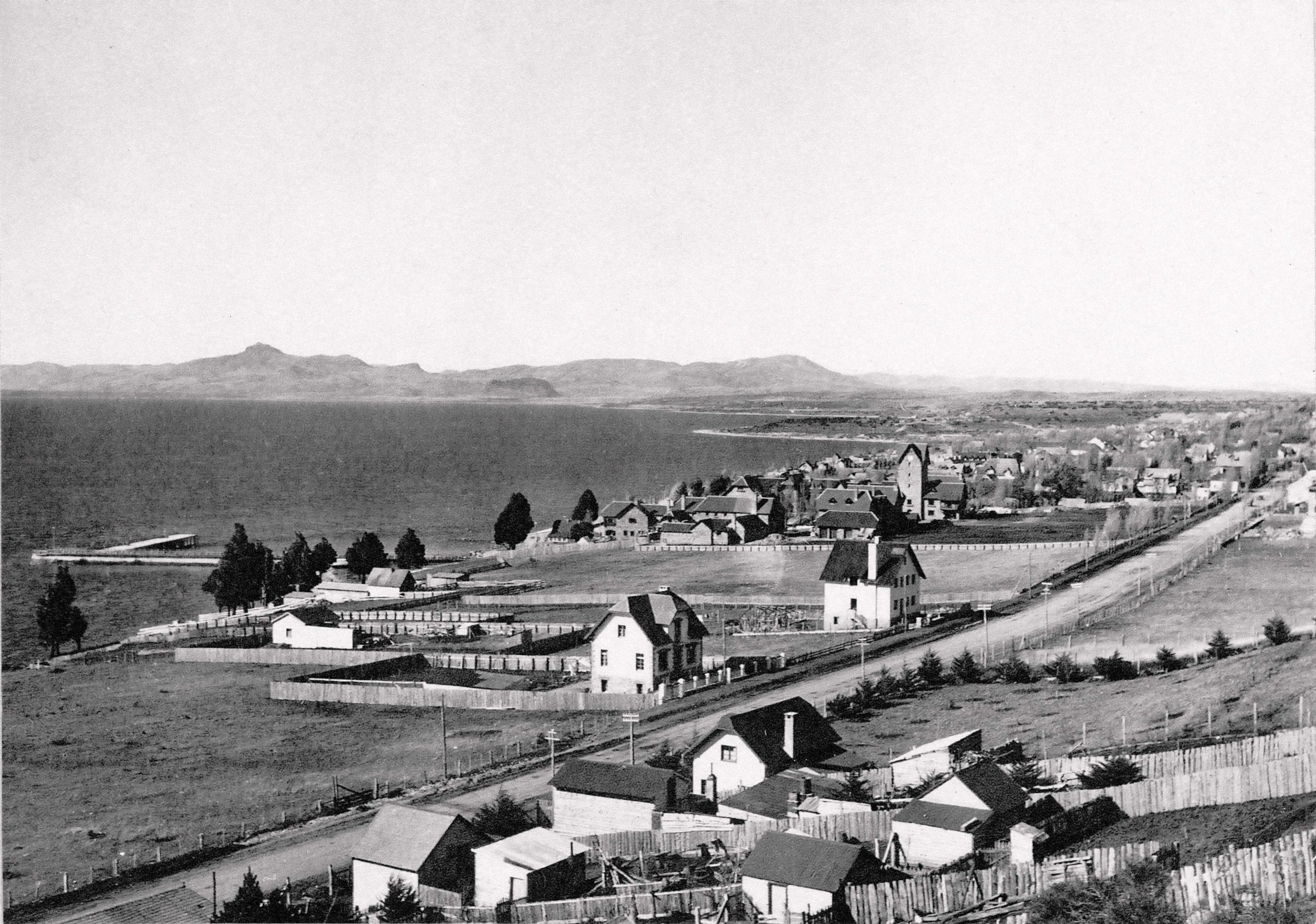

Uno de los pioneros de esos tiempos –a quien se debe el “Carlos” de San Carlos de Bariloche– fue Carlos Wiederhold (1867-1935), chileno de origen alemán, que abrió el primer almacén de ramos generales que fue el embrión de la futura ciudad, fundada por decreto el 3 de mayo de 1902.

Los primeros pobladores construyeron casas, huertas, hosterías, almacenes de ramos generales y pequeñas capillas. La Hostería Blest, el Hotel Correntoso en Villa La Angostura y el Hotel Tronador fueron algunas de las primeras construcciones dedicadas a la recepción de visitantes. En 1906, la familia Goye inauguró la primera panadería de la zona, abasteciendo a colonos y visitantes. En 1912, la familia Gallardo fundó una de las primeras estancias con producción agrícola y forestal. También surgieron panaderías, carpinterías, cervecerías artesanales y comercios, que abastecían a pobladores y turistas.

Muchos de los apellidos de estas familias pioneras perduran en las calles de la ciudad, como reconocimiento a su legado. La familia Bachmann, por ejemplo, no solo construyó viviendas y galpones, sino que también participó activamente en la fundación de instituciones educativas y sociales. Hoy en día se conserva una de las casas de la familia, restaurada por el Ente Municipal de Patrimonio para conservar parte de esta herencia tangible.

Primo Capraro, llegado desde el norte de Italia, fue un verdadero hacedor. Instaló aserraderos, construyó puentes, casas, escuelas y hasta una flota de embarcaciones. Fue clave en la vinculación comercial con Chile y en el desarrollo económico de la región. Emilio Frey, ingeniero y topógrafo, trabajó junto al Perito Moreno en la Comisión de Límites con Chile y luego fue director del Parque Nacional Nahuel Huapi. Su casa fue recientemente restaurada por la empresa Patagonia, como parte de un proyecto de conservación patrimonial.

Parques Nacionales: una visión de futuro desde 1903

El 6 de noviembre de 1903, Francisco Pascasio Moreno donó al Estado nacional una extensión de tierras a orillas del lago Nahuel Huapi expresando su voluntad de que fueran protegidas: “Deseo que estas tierras se conserven vírgenes para el estudio y el bienestar de las generaciones futuras”, escribió en su célebre carta. Ese generoso acto dio origen al Parque Nacional del Sud, que en 1934 fue reorganizado como Parque Nacional Nahuel Huapi, el primero del país y uno de los pioneros del continente.

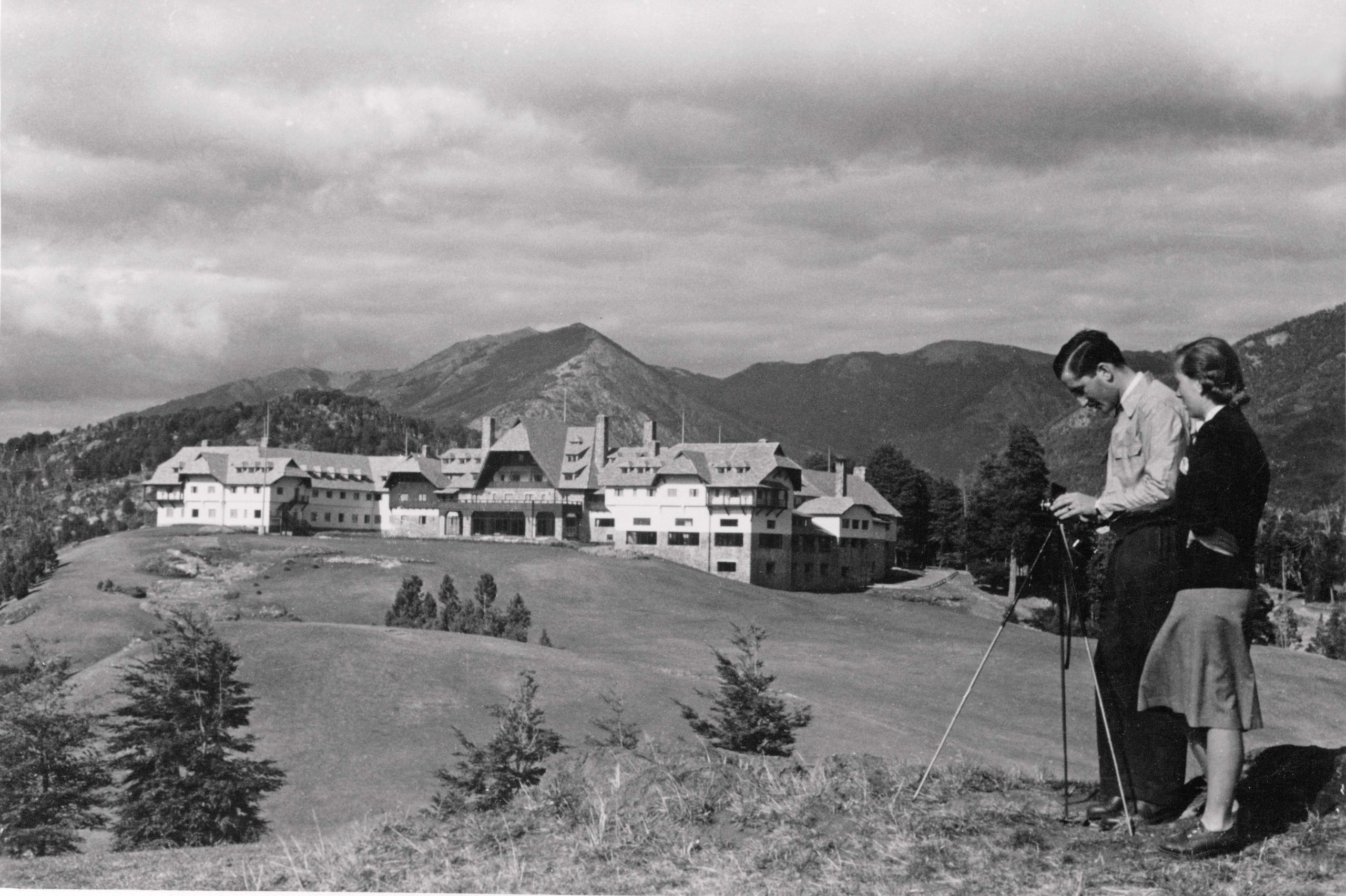

Ese mismo año se creó la Dirección de Parques Nacionales. Su presidente, Exequiel Bustillo, y su hermano, el arquitecto Alejandro –junto con los colegas Ernesto De Estrada y Miguel Ángel Cesari–, impulsaron un ambicioso plan de urbanismo y desarrollo arquitectónico. La ciudad de Bariloche fue concebida como modelo, con un centro urbano bien definido, villas satélite (como Llao Llao, Mascardi, Angostura, Catedral y Traful), y equipamiento público acorde: escuelas, estaciones, caminos, miradores y casas de guardaparques.

El Llao Llao nace dos veces

Emplazado en el majestuoso enclave entre los lagos Nahuel Huapi y Moreno, la construcción del hotel Llao Llao merece párrafo aparte. Elegir el lugar más apropiado para la construcción implicó la llegada de un selecto grupo a la zona. Además de los Bustillo, llegaron el marqués de Salamanca y Alberto del Solar Dorrego, experto en golf. Sobre la colina ubicada en Puerto Pañuelo, a 25 km del centro de Bariloche, el 9 de enero de 1938 quedó oficialmente inaugurado el aristocrático hotel de 132 habitaciones, estilo canadiense y mucha madera. Sus instalaciones incluían telégrafo, oficina postal, una sucursal del Banco de la Nación y farmacia. Parques Nacionales se encargó de dejarlo a punto para funcionar, y el Plaza Hotel, con experiencia en la materia, puso la organización y el trabajo. Poco duró. Un año y diez meses después, un incendio destruyó el edificio en cuatro horas. Dicen que la madera y el aserrín, usado como aislante en los tabiques, más el fuerte viento, fueron una combinación letal. Nunca se supo cómo se originó el fuego ni la causa por la que el sistema de alarma y cañerías tampoco se activó.

La catástrofe afirmó la voluntad de los pioneros, que lo reinauguraron el 15 de diciembre de 1940: el nuevo hotel atrajo a miembros de la aristocracia, diplomáticos, presidentes y huéspedes ilustres. Fue ícono de glamour y orgullo de la ciudad, hasta que en 1978 se vio obligado a cerrar a causa de la falta de inversión y de mantenimiento. Así estuvo 15 años. Vidrios rotos, saqueos y gruesas cadenas fueron símbolos del abandono hasta que reabrió en 1993. En manos del grupo Sutton que tiene también el Alvear, y últimamente también el Plaza, es un referente de lujo patagónico.

Navegación y lagos: del Helvecia a la Modesta Victoria

El hallazgo del vapor Helvecia en 2024 no solo confirmó su existencia y su diseño de ingeniería, sino que se convirtió en una oportunidad para narrar la historia de la navegación como eje articulador del desarrollo. Junto a él, el vapor El Cóndor fue fundamental para la conexión entre Puerto Blest y Puerto Pañuelo. Los primeros pasajeros eran comerciantes, familias enteras, científicos como el propio Perito Moreno.

La Modesta Victoria también fue escenario de visitas ilustres. La nave de 39 m de eslora fue construida en los astilleros Verschure de Ámsterdam por encargo de la Dirección de Parques Nacionales y luego transportada por vía marítima y tren, totalmente desarmada. Fue botada en Bariloche el 10 de noviembre de 1938 y, a pesar de que ha tenido interrupciones en su servicio, se mantiene operativa, como barco insignia de Turisur. En 1967, recibió a la reina Juliana de los Países Bajos, y en 1995, al presidente español Felipe González. Su silueta blanca, con barandas de hierro forjado y detalles de madera en la cabina de mando, se ha mantenido como ícono de elegancia y tradición lacustre.

Ciencia y tecnología en el fin del mundo

A partir de los años 70, el Instituto Balseiro comenzó a trabajar de forma articulada con INVAP, la empresa estatal especializada en proyectos tecnológicos de alto nivel. Desde Bariloche se diseñaron y fabricaron satélites, sistemas de energía y reactores nucleares exportados a países como Argelia, Egipto y Arabia Saudita. La conjunción entre ciencia básica, industria de precisión y contexto natural dio lugar a una cultura del conocimiento arraigada en la montaña. En el campus del Centro Atómico Bariloche conviven laboratorios de criogenia, aceleradores de partículas y senderos rodeados de coihues.

Tradiciones, buena mesa y legado inmaterial

La vida cultural de Bariloche vibra entre la tradición andina, la herencia europea y las expresiones contemporáneas de una comunidad creativa. En barrios como El Frutillar o en el casco céntrico, se multiplican los espacios culturales, las bibliotecas populares, los talleres de cerámica, telar y música. El Camping Musical Bariloche, fundado en 1950, ha albergado a músicos de renombre y mantiene hasta hoy ciclos de conciertos en plena naturaleza.

La gastronomía local refleja el mestizaje cultural: la trucha, el ciervo, el cordero, los frutos rojos y el chocolate artesanal conviven con recetas traídas por inmigrantes como el strudel, la torta negra y la fondue. Según datos de la Asociación Hotelera y Gastronómica local, Bariloche cuenta con más de 450 establecimientos gastronómicos, y una producción anual de más de 200 toneladas de chocolate artesanal.

El patrimonio inmaterial incluye también las fiestas tradicionales: la Fiesta Nacional de la Nieve, la Fiesta del Curanto en Colonia Suiza, la Semana del Chocolate y las ceremonias mapuches en torno al Año Nuevo (Wiñoy Tripantu). La oralidad, la toponimia indígena y la persistencia de saberes tradicionales completan una cartografía sensible que dialoga con el entorno.

Educación y salud: pilares de la vida de montaña

La educación en Bariloche fue pensada desde su fundación como parte de un proyecto integral. Las primeras escuelas funcionaron en casas particulares hasta que, en los años treinta, la Dirección de Parques Nacionales construyó edificios escolares en cada villa. Hoy la ciudad cuenta con más de 40 escuelas primarias, técnicas y rurales, además de sedes universitarias.

La Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro, el CREAL y el Instituto Balseiro forman un ecosistema académico de excelencia. En 2023, se estimaban más de 6.000 estudiantes universitarios residiendo en la ciudad.

El Hospital Zonal Ramón Carrillo, fundado en 1938, fue pionero en medicina de alta complejidad en la Patagonia. Su arquitectura de piedra y madera, diseñada en parte por el equipo de Parques, sigue en pie. Actualmente cuenta con más de 300 camas y atiende a una población regional de más de 150.000 personas.

Desde las pinturas rupestres hasta los laboratorios de física avanzada, Bariloche es testimonio de una historia que no se detiene. Un territorio donde el pasado remoto y el futuro posible conviven a orillas de un lago que ha visto pasar glaciares, caravanas, pioneros y satélites. Donde la piedra y el átomo, la raíz y la innovación, se entrelazan como parte de un mismo relato.

Como dijo el Perito Moreno, «el porvenir del país está en la sabia conservación de su patrimonio natural y en la educación de su pueblo en contacto con él». Bariloche es, todavía hoy, una de sus más claras expresiones.