Publicado: noviembre 23, 2025, 5:07 am

Cuando se está por cumplir un mes desde la elección del 26 de octubre que le otorgó a Javier Milei un triunfo contundente, la profundidad de ese pronunciamiento social no deja de destilar elementos clave para entender mejor el país que transitamos. Más allá del desglose del resultado y de las evaluaciones netamente políticas, navega un interrogante inquietante, de implicancias superiores: ¿está cambiando la sociedad argentina, su modo de pensar, de valorar, de actuar? ¿Hay dinámicas que trascienden al fenómeno libertario que están transformando el modo de imaginar el país y su futuro?

La sociedad argentina da señales de haberse vuelto irreconocible para las élites. Procesa sus frustraciones y sus esperanzas en secreto y disfruta al sorprender. Dice que la está pasando mal, e igual vota mayoritariamente por un Gobierno que llegó en su peor momento a la fecha de la elección. Que se conmueve con el ajuste a los jubilados, a los discapacitados y al Garrahan, pero frente a las urnas parece guiada por otras prioridades. Una sociedad que odia la corrupción de la casta, aunque se muestra indulgente ante $LIBRA o los negociados en la Andis. Que percibe que los viejos paradigmas ya no la representan, desde el Estado y los partidos políticos, hasta los sindicatos y los movimientos sociales. Que consume menos y admite que no llega a fin de mes, pero que cree que el año próximo su situación mejorará. Que se siente empoderada en su individualidad.

La elección del mes pasado demostró que el triunfo libertario de 2023 no fue una falla del sistema, sino que capturó el espíritu de época. No fue un ataque de ira social; se trató de una anomalía con justificación. Recuerda al Brexit en 2016: las élites decían que había sido un error alimentado por las falsas premisas de los nacionalistas, pero en los años siguientes los británicos volvieron a votar a los conservadores que habían impulsado la salida de la UE.

Hay un consenso amplio en interpretar que Milei representó el vector de ruptura de un sistema que se estaba resquebrajando. En 2023 la sociedad no votó sólo un candidato excéntrico; eligió dar vuelta la página de la historia reciente.

Sin embargo, hay muchas más dudas en torno de si Milei también encarna el inicio de una nueva fase, o si sólo representa una transición hacia un destino desconocido. Si la sociedad volvió a votar por LLA para terminar con la tarea de demolición del viejo régimen; o si se trata de algo más medular y en realidad ya asimiló parte de sus premisas como un primer paso de la nueva era.

Hay dos razones de peso para pensar que la sociedad argentina, tal cual la conocimos, puede estar mutando. La primera es de carácter local, y está representada por el historial de frustraciones que viene acumulando en las últimas décadas. El hartazgo procesado ya no como estallido social en las calles sino como una implosión silenciosa.

La sociedad hizo un desgaste emocional muy grande para votar en 2023 por un outsider sin ningún antecedente, pero sintió que necesitaba algo más profundo que una mera alternancia. Fue un voto cargado de rebeldía. Ahora no estaba dispuesta a volver a cambiar; no quería asomarse otra vez al abismo de lo incierto. Fue una elección de autopreservación.

La segunda razón es de carácter global y está relacionada con la transformación tecnológica, que en lo que va del siglo no sólo alteró los procesos industriales y las lógicas laborales, sino también las relaciones humanas y los modos de interacción. Esto modificó la dinámica de vinculación con las instituciones y los modos de representación. Hay indicios de una sociedad menos dogmática y más pragmática en su modo de conectarse con la política; con identidades más laxas e intereses más claros; una sociedad que evalúa el juego democrático en función de la capacidad que ofrece para responder a sus demandas. Son cambios que preceden a Milei, y que lo exceden, pero que el líder libertario parece representarlos con naturalidad.

Hoy no hay en el horizonte otros referentes que lo estén interpretando. Ni siquiera el peronismo, que siempre contó con un termómetro social muy agudo. Hoy el PJ ya no puede convocar a amplios segmentos sociales que en algún momento estuvieron de su lado, y existe la presunción de que el manifiesto doctrinario que siempre lo vinculó a los sectores populares hoy está en crisis. ¿Qué representa la idea de justicia social o de Estado presente para un joven de un barrio popular del conurbano, cuyos padres se cayeron del sistema en 2001 y que jamás en su vida tuvo alguna referencia con el mundo de la formalidad, ni en lo laboral, ni en lo educativo, ni en lo sanitario?

Desde la restitución democrática, es la tercera vez que el peronismo pierde dos elecciones seguidas contra la misma fuerza. La primera se produjo en la secuencia 1983-1985 contra el alfonsinismo, y la respuesta vino de la mano de la profunda renovación de Antonio Cafiero, y de la llegada de Carlos Menem tras una interna histórica. Fue el origen de una hegemonía de diez años. La segunda se generó en 2015-2017 contra el macrismo, y ahí la solución ya fue un mero reciclado de viejos actores (Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa) sin un proyecto actualizado. Sobrevinieron cuatro años breves y olvidables. ¿Qué tipo de reacción puede producir ahora el peronismo frente al doble traspié contra los libertarios? ¿Está en condiciones de volver a representar a los nuevos sectores populares? Las nuevas formas que está adoptando la sociedad lucen como un laberinto para un PJ cristalizado en el tiempo.

Del colectivo al individuo

La politóloga Ana Iparraguirre entiende que el activador principal del voto en octubre fue “el miedo a las ideas del pasado, no sólo a los actores del pasado. Con esta lógica interpreta, por ejemplo, el debate que se dio por los recortes en el Garrahan o a las universidades. “La crítica que hicieron ciertos sectores de esas medidas es percibida como la defensa de un status quo que ya no tiene el mismo significado que en el pasado”. ¿Esto quiere decir entonces que hay una actitud menos colectiva, en un país que históricamente se jactó de su carácter igualador y de su clase media aspiracional?

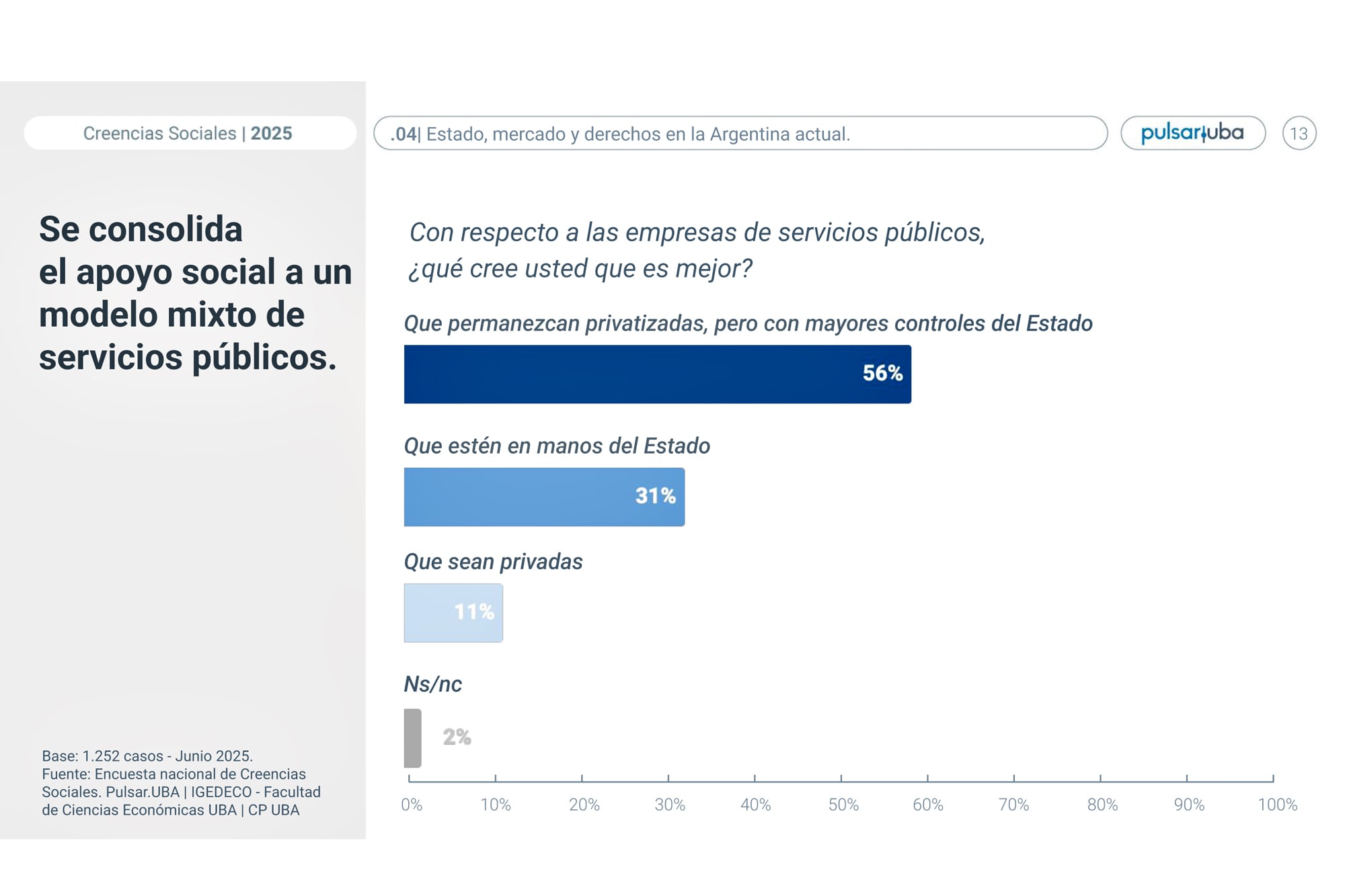

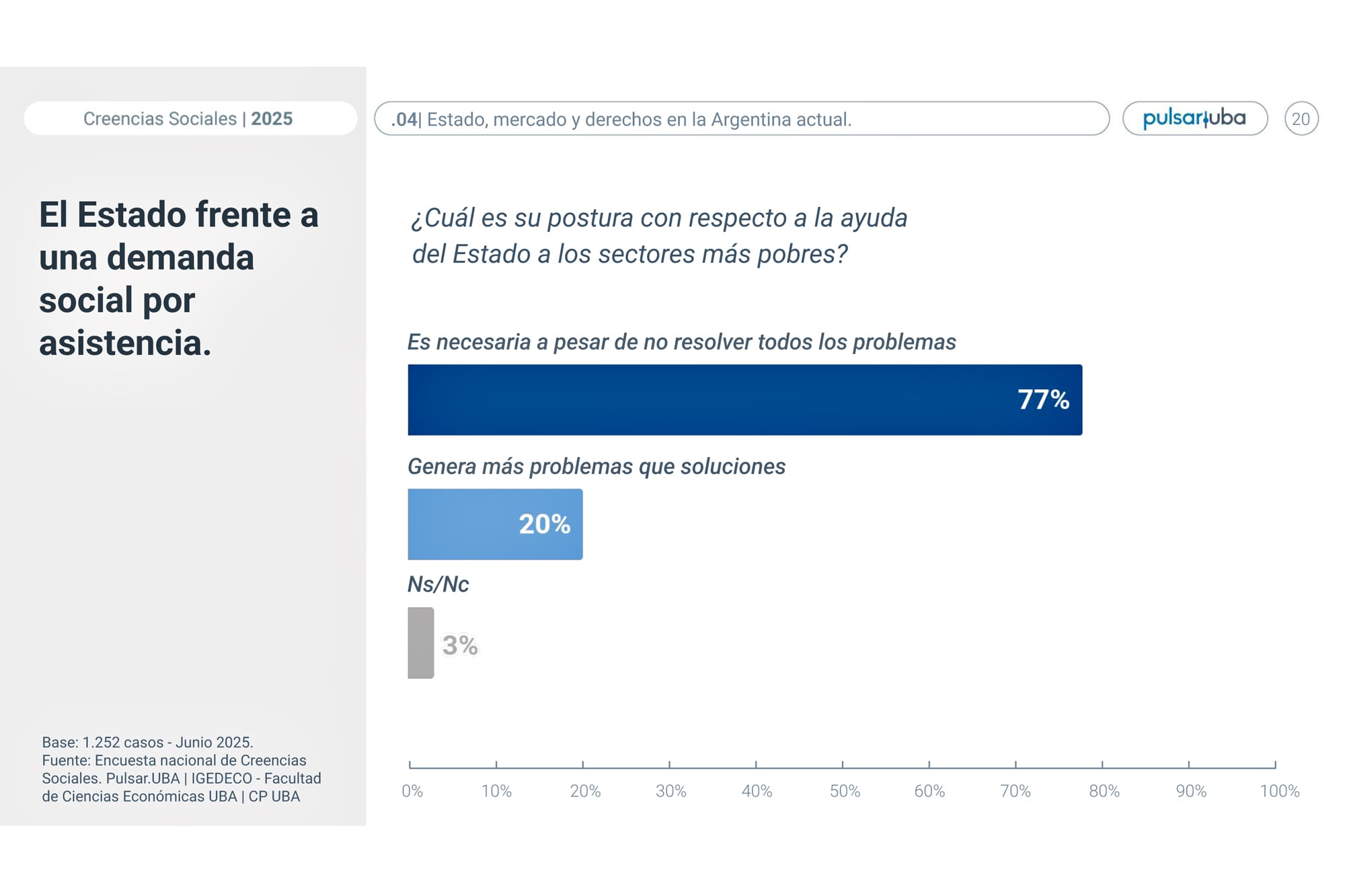

El último trabajo de Pulsar UBA, titulado “Creencias Sociales: Estado, mercado y derechos en la Argentina actual”, parece echar algo de luz sobre este interrogante. Cuando pregunta, por ejemplo, por la creación de empleo, el 54% dice que es tarea del sector privado; y al responder sobre las empresas de servicios públicos el 56% dice que tiene que mantenerse privatizadas. Sin embargo, ante la pregunta de si el Estado debe asistir a los pobres, el 77% considera necesaria esa ayuda.

El informe concluye: “Estos datos muestran un lento pero sostenido corrimiento de las preferencias sociales, aunque relativiza la posición de una sociedad volcada, sin matices, hacia el mercado. En este sentido, la Argentina parece acompañar un corrimiento hacia lo privado en la economía, pero conserva aún espacios destacados para un rol público activo”. Cambio, sí; revolución, no.

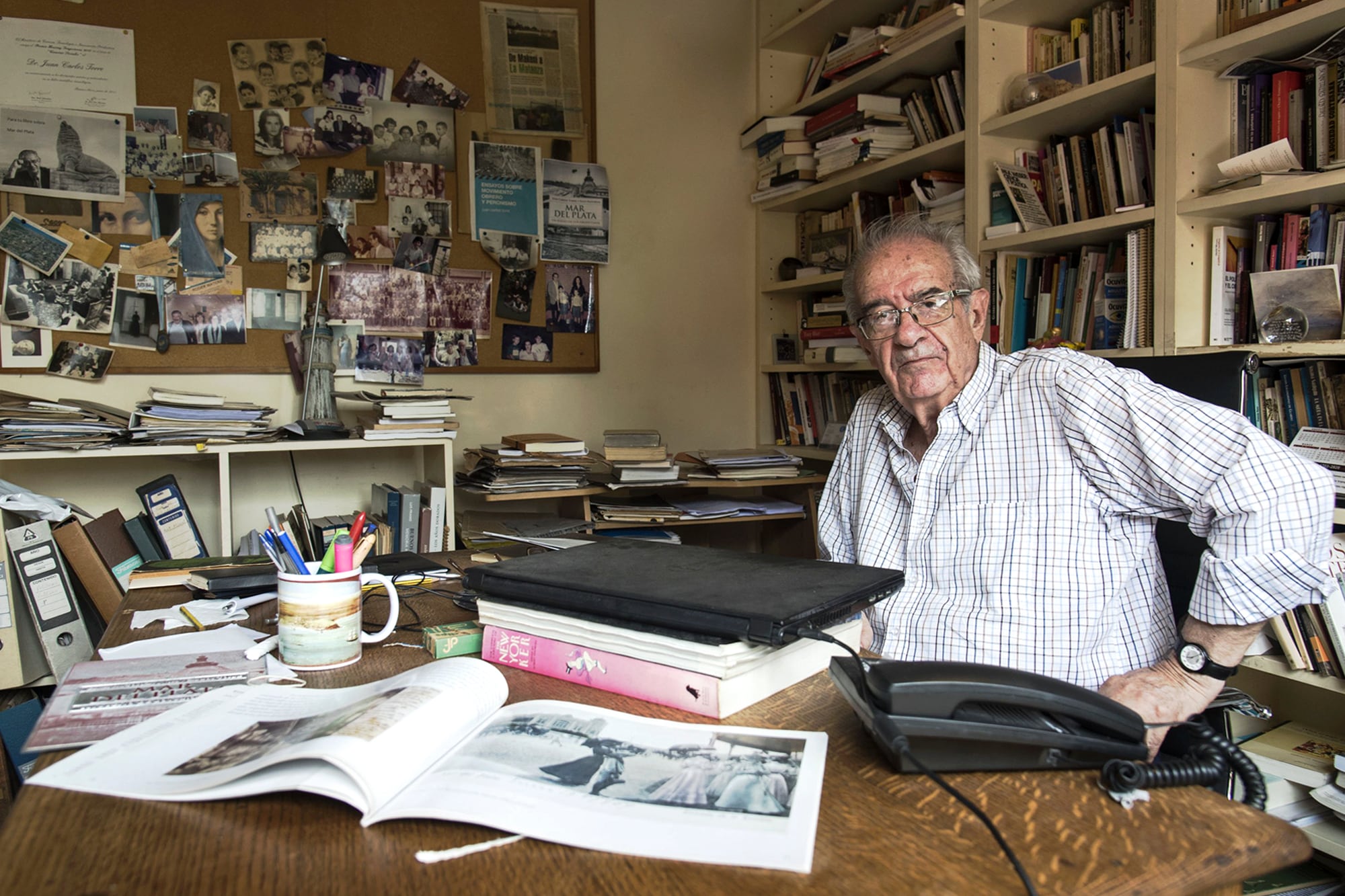

El sociólogo Juan Carlos Torre patentó hace tiempo un concepto central para interpretar una de las particularidades de la sociedad argentina: el “impulso igualitario”, que vendría a ser la tendencia opuesta a las jerarquías estratificadas de otros países de la región. Es una noción que, basada en la matriz social original de la Argentina y en la influencia de la inmigración europea, moldeó a lo largo del siglo XX una expectativa de ascenso social y de equiparación de oportunidades.

En la última edición de la revista académica Prismas, Torre se permite preguntarse por la vigencia de ese concepto en un artículo que titula “Naides es más que naides”. Allí señala: “La ancha avenida de la democratización social por la que se desenvolvía el país no sólo está hoy menos transitable de lo que estuvo en el pasado. También ha visto crecer a sus costados importantes bolsones de marginalidad social. Ante un paisaje tan sombrío surge una pregunta: ¿cuánto perdura del anhelo igualitario que vertebró por tanto tiempo la trayectoria argentina?”.

En línea con el informe de la UBA, Torre no percibe que esa pulsión haya desaparecido; entiende que ha mutado. “La tendencia individualista no cancela ese impulso, porque al mismo tiempo busca un principio de igualdad; se respira un deseo de ‘no me dejen afuera’. Creo que hay una igualdad por resultados, que podríamos sintetizar en la justicia social del peronismo; y hay una igualdad de oportunidades, que es la que viene de la época de los inmigrantes y en torno de la cual hoy gira esa tendencia individualista”.

Esta doble demanda social es la que heredan los libertarios. Es un reclamo para que el Gobierno le permita al individuo crecer y desarrollar su potencial, pero al mismo tiempo atienda los desequilibrios que puede generar ese proceso.

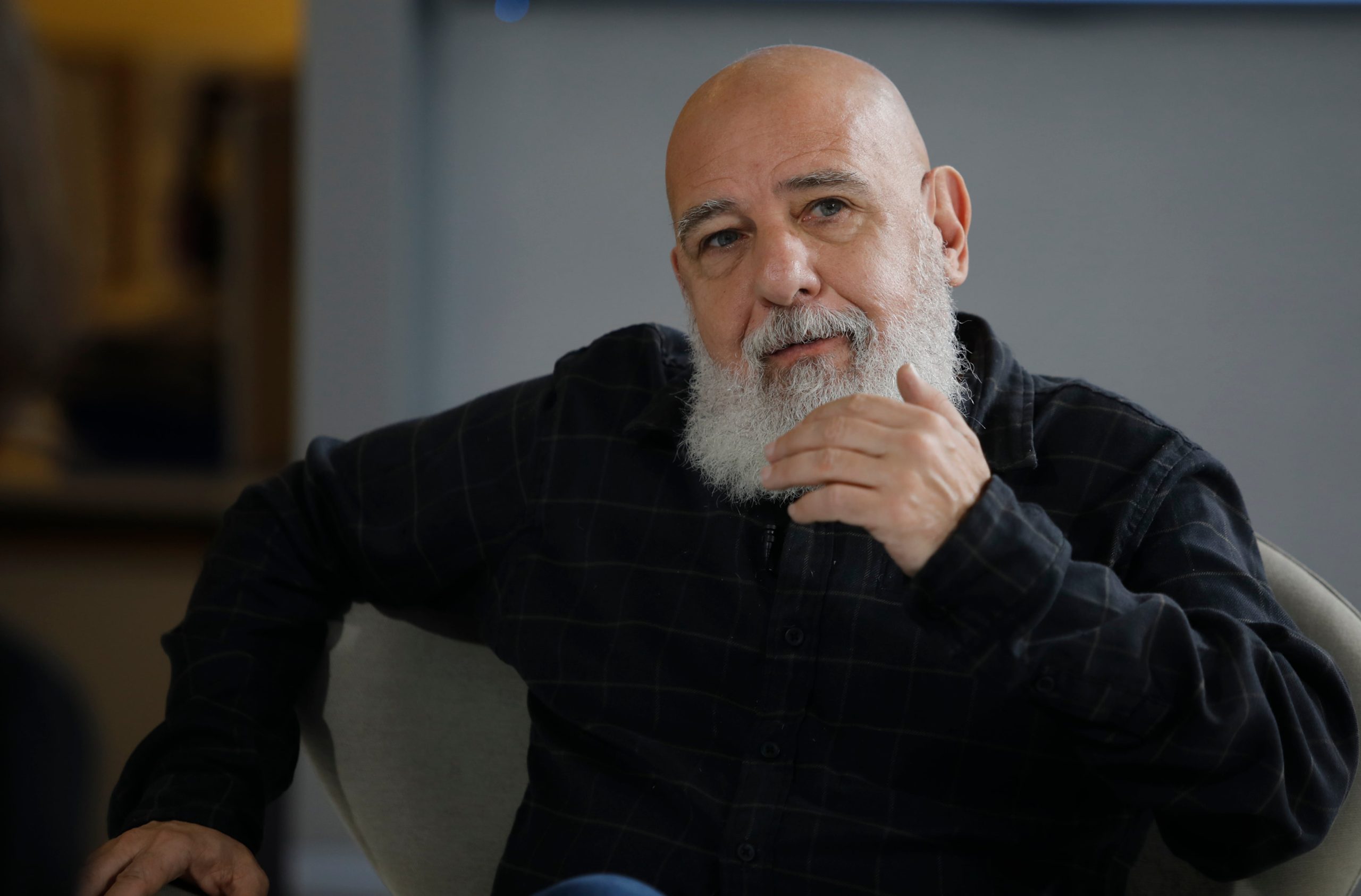

El politólogo Pablo Knopoff interpreta que hay un sector importante del electorado que identifica en Milei un rol instrumental, es el que libera a las personas de las ataduras del Estado y de la burocracia, pero el protagonista de la historia es cada individuo. “El eslogan ‘que el esfuerzo valga la pena’ fue la única apelación colectiva de una fuerza política individualista. Y fue una apelación exitosa porque la gente entiende que el esfuerzo es de ellos. Sintió que se podía romper algo que no querían abandonar, que era el cambio. Pero cada sujeto se siente el actor protagónico de ese cambio. Milei es el catalizador de ese proceso”, describe el director de Isonomía.

Sin embargo también advierte al mismo tiempo que en ese planteo yace un peligro para el Gobierno, porque la gente también está diciendo “paren de pedirme esfuerzos, ya no puedo dar más de lo que di”. Es el hilo del cual cuelga el respaldo popular que conserva el Gobierno.

Dilema juvenil

Naturalmente, todas estas dinámicas y tensiones se encuentran potenciadas en los grandes protagonistas de esta época, los jóvenes. Son ellos quienes representan más nítidamente los cambios en las interacciones sociales, no sólo por su mayor adaptabilidad al nuevo ecosistema digital, sino porque su conexión con el pasado es diferente. Para ellos la democracia es un bien adquirido, no el resultado de un proceso traumático; el Estado y los partidos políticos son construcciones arcaicas; y la sensación de haber vivido su corta existencia en un país en crisis los orienta hacia una búsqueda acelerada de realización individual.

El antropólogo Pablo Seman fue uno de los intelectuales que más directamente abordó este proceso al hablar de las “juventudes mejoristas”, es decir, quienes creen en la idea del progreso personal basado en el esfuerzo individual. Un concepto clave en la conexión que estableció con ellos el proyecto libertario.

En un artículo que escribió hace dos años con Nicolás Welschinger, Seman describió historias de salvación individual durante la pandemia que moldearon una percepción de que el Estado se había transformado en un factor de restricciones y no de oportunidades, y de que cada uno era responsable de su futuro. “Si abrís mi cuenta en la app dice ‘bici’, pero acá podés andar en lo que vos quieras; después si hay un accidente es mi problema, pero si hago más guita también es tema mío”, relata allí Belén, repartidora de Pedidos Ya en La Plata. La muerte y la fortuna coqueteando en una sola frase de reivindicación personal.

Justamente en el plano laboral, que ahora se empieza a discutir por la reforma que impulsa el Gobierno, es donde queda de manifiesto en forma más explícita cómo han mutado las tendencias en este grupo etario. Un reciente trabajo de la consultora Reyes Filadoro y la agencia Enter Comunicación entre personas de 18 a 35 años preguntó en formato de respuestas múltiples cuál sería “el trabajo ideal”, y sólo el 16% dijo “en relación de dependencia” y el 12% “presencial”. Por el contrario, al tope de las respuestas hubo un 30% que dijo “en blanco, formal”, 30% “autónomo/emprendedor”; 26% “trabajando por un número determinado de horas por día”, y 19% “remoto”.

Está claro que la tipología de trabajo que tienen los jóvenes en mente dista bastante de la que aparece en las discusiones por los cambios en la ley laboral. Su relación es prioritariamente con las plataformas y con sus clientes; las intermediaciones (del Estado, de las leyes, de las jerarquías) son marginales en su universo.

Milei pareció interpretar en 2023 estos dos grupos sociales, el de los sectores populares que se referenciaban en el peronismo, y el de los jóvenes que descreían de todos los políticos. La conformación de su voto hace dos años fue esencialmente transversal, mucho más abarcativa de la que en algún momento construyó Juntos por el Cambio. El mes pasado, en cambio, el apoyo a LLA se pareció mucho más al viejo JxC, menos permeable en los sectores sociales bajos, especialmente juveniles. Así surge al hacer el cruzamiento de votos y zonas urbanas tanto en la ciudad como en la provincia.

Torre escribió un artículo fundamental en 2001 que se llamó “Los huérfanos de la política de partidos”, donde analizaba el efecto de vacío que había provocado el fracaso de la Alianza como representación del espacio no peronista. Ahora se pregunta “si el peronismo no está segregando huérfanos”, por aquellos que se desencantaron con el gobierno de Fernández-Fernández, giraron hacia los libertarios, y ahora, nuevamente desilusionados, engrosan las filas del casi 40% que el 26 de octubre se quedó en su casa, o votó en blanco o nulo.

“Como sociedad nos encontramos en transición. Estamos buscándonos. Atravesamos una fase de disgregación en busca de una nueva agregación. No sabemos del todo hacia dónde vamos. Todavía no tenemos en claro si Milei es un puente sólido hacia una nueva etapa”, concluye Torre. Si en 2023 la Argentina giró bruscamente para deshacerse de su pasado, en 2025 intenta adivinar si ese viraje lo puso en línea con el futuro.