Publicado: septiembre 28, 2025, 1:07 am

Los hijos de inmigrantes nacidos en España enfrentan una de las tasas de paro más altas de la sociedad, cerca de un 20%, lo que deriva de los altos índices de abandono escolar o su escaso éxito académico. Es más, sólo cuatro de cada 10 obtienen un título correspondiente a la educación secundaria obligatoria, lo que les aboca a un «riesgo» de exclusión social.

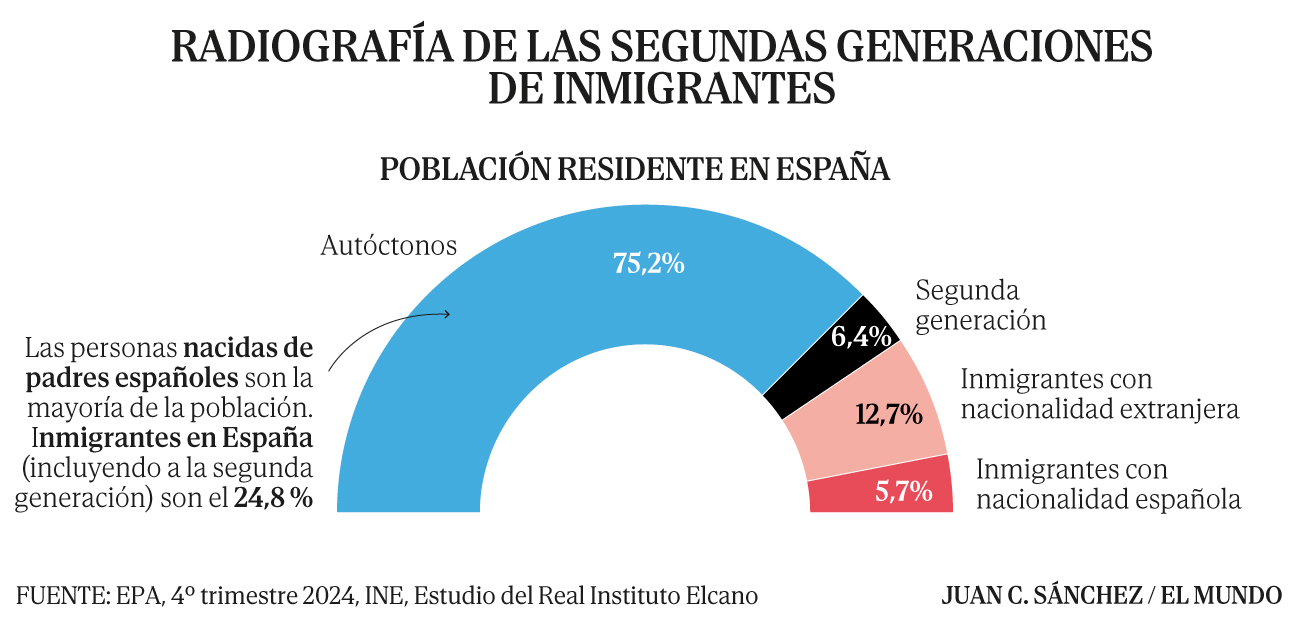

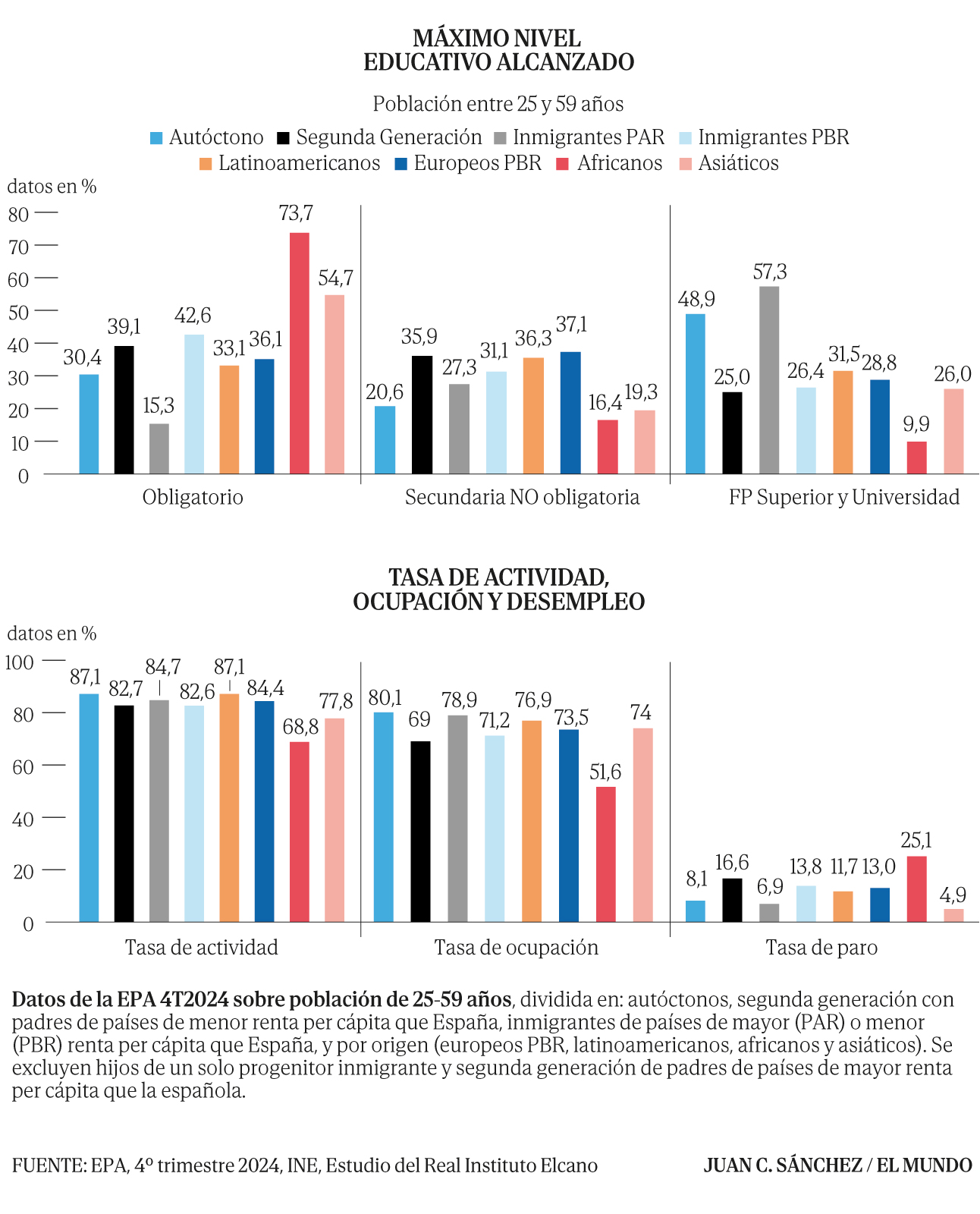

Así se desprende del análisis Inmigración y mercado de trabajo en España, publicado por el Real Instituto Elcano. El estudio refleja el bajo nivel educativo de los inmigrantes de segunda generación y de la generación 1,5 (nacidos fuera de España que se vinieron a vivir siendo menores): sólo el 25% de ellos ha obtenido el título universitario y ni siquiera la mitad (39,1%) obtiene un título correspondiente a la educación secundaria obligatoria. Uno de cada tres (33%) abandona el colegio antes de tiempo.

«Estamos en una situación de riesgo de que las segundas generaciones de inmigrantes no se integren en el mercado laboral. Y sin integración en el mercado laboral no hay integración social», advierte Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano y coautora del estudio.

Mientras propios y extraños azuzan el debate de la inmigración como ariete político, las encuestas que viene publicando este diario revelan que se extiende entre un segmento holgado de la sociedad -el 63,6% de los votantes, según el último sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO– la percepción de que existe un problema de integración entre las personas migrantes. Y si hay un grupo poblacional especialmente expuesto al impacto social tanto de la descoordinación de las políticas migratorias como de las arengas que claman por la «remigración» son esos jóvenes nacidos en territorio nacional de padres extranjeros que se instalaron en el país hace unos años.

No hace falta remontarse muy atrás en el tiempo para comprobarlo: «Muchos chicos del pueblo no encuentran futuro a los 15 o a los 16 años. En Marruecos, el país de sus padres, no tienen arraigo […] Aquí, en cambio, se quedan sin amigos cuando ven que hablan árabe. Dejan los estudios, se marchan a la calle, a los porros… Y esa vida acaba llevándote a la delincuencia». Así se expresó, en declaraciones a este periódico, el presidente de la comunidad musulmana en la localidad murciana de Torre Pacheco, Nabil Moreno, cuando los disturbios del pasado mes de julio pusieron el foco en una generación concreta de jóvenes. Lamentaba también Moreno la «dejadez de funciones» del Estado con estos jóvenes.

Pero, ¿de cuántas personas estamos hablando?

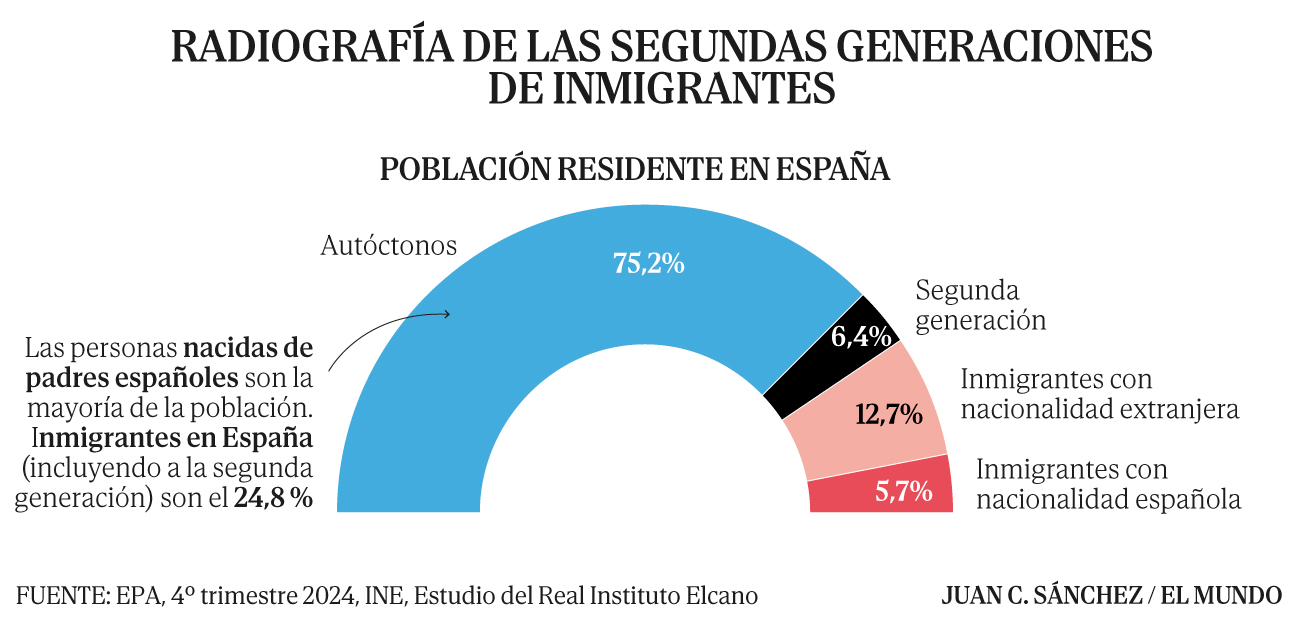

Calcular el número de individuos que ostentan la nacionalidad española y que descienden de progenitores extranjeros es una tarea compleja. Según la contabilidad del INE recogida en el estudio, la encuesta de población activa para el cuarto trimestre de 2024 cifra en 3.100.000 individuos los integrantes de la segunda generación, que conforman el 6,40% de los residentes en España en ese mismo periodo de tiempo.

«No se puede generalizar y meter a todos en el mismo saco porque no son lo mismo las segundas generaciones de inmigrantes chinos, marroquíes, franceses, ingleses o alemanes. Cada uno tiene condiciones de origen diversas», apunta la investigadora. En puridad, la categoría de segunda generación referida en el estudio comprende a los nacidos en España, de 25 a 59 años -«un grupo que ya ha terminado su formación educativa»-, con padre y madre nacidos en países de menor renta per cápita que la española, y que representan un 0,3% del total de individuos seleccionados.

Las perspectivas demográficas apuntan que la representación de la inmigración sobre el conjunto de la población crecerá. En el análisis consta que «los niños inmigrantes, o hijos de inmigrantes, suponen ya el 32% del alumnado de Primaria y Secundaria obligatoria, a la vez que disminuye el número de hijos de mujeres autóctonas».

Con este planteamiento en mente, la analista valora que el andamiaje en el que se han de apoyar estos jóvenes, el sistema educativo, «no está siendo suficientemente eficaz para compensar los déficits que traen de partida a través de sus recursos educativos». Las carencias de este soporte «dejan muy pocos puestos de trabajo disponibles para personas que han abandonado el sistema educativo con 16 años y eso hace que su riesgo de estar en paro de larga duración sea muy alto», señala la investigadora.

En concreto, los adultos de nacidos de padres extranjeros duplican la tasa de paro de los autóctonos, con un 17% frente a un 8%. Y se repite la coyuntura si miramos las tasas de ocupación: «Para los autóctonos en ese grupo de edad es del 80%, pero para los de la segunda generación es del 69%, 11 puntos porcentuales por debajo, que es una fuerte diferencia», apunta González, concluyendo en el estudio que estas cifras implican el «confinamiento» de estas generaciones en el mercado de trabajo español en «tareas ‘elementales’ de baja cualificación», y su mayor riesgo de encontrarse en el desempleo.

¿Cuál es la consecuencia de la dificultad de estas personas para hacerse un hueco en el mercado de trabajo? «Sin integración en el mercado laboral no hay integración social», reitera la analista.

A esta clave se suman otros factores que afectan a la psique de estas personas. La organización Volvemos, que acompaña a familias emigrantes de España y favorece su retorno, recoge en una publicación tres problemas que dificultan aún más esa integración de los hijos de migrantes: «La construcción de identidad», sobre todo en la etapa de la adolescencia, dado que «crecen en un entorno donde los valores tradicionales de su familia y su país de origen pueden entrar en conflicto con los del país de acogida, lo que genera tensiones y los obliga a navegar entre dos mundos en busca de un equilibrio personal».

También mencionan «el racismo y la discriminación» como uno de los aspectos «recurrentes». En esta línea, la investigadora del Real Instituto Elcano menciona que la discriminación «puede muchas veces no existir», pero que nace entre aquellos con mayores tasas de fracaso o abandono escolar, que tienden a «comparar su situación con la de otros». Esto puede generar la percepción «de que están en una peor situación» y causar «resentimiento», «malestar» y esa sensación de discriminación. «Si la sensación del individuo es que él está en esa mala situación porque a él se le ha discriminado, da igual que eso haya ocurrido o no, porque esa sensación sí es real».

El tercer elemento enumerado por la ONG es «la presión de cumplir con las expectativas de sus padres migrantes», lo que, indican, condiciona también las relaciones familiares. Con respecto a esta última, González advierte que «el punto de comparación para la satisfacción vital de las segundas generaciones no es el mismo que el de sus progenitores» porque «ellos se comparan con la situación de los jóvenes de su edad». «Si bien en España no se encuentran precisamente en un buen momento, están en una situación mejor que la que tienen ellos». Esa percepción, arguye, «causa resentimiento, malestar, sensación de discriminación y puede alimentar respuestas inapropiadas, a veces, incluso, violentas».

Tanto la organización en su publicación como la investigadora del Real Instituto Elcano mencionan el ejemplo francés para ilustrar esta realidad. «Francia cuenta con comunidades de migrantes representativas de origen magrebí, africano y caribeño», señala Volvemos. Así, la situación que se ha creado en las banlieues francesas, argumenta Carmen González, «es la creación de comunidades separadas, especies de guetos urbanos donde rigen otras normas».

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (Insee) deduce, de su encuesta Portrait social des Français (Retrato social de los franceses), que «los descendientes nacidos en Francia de inmigrantes nacidos fuera de Europa sienten una mayor discriminación que la primera generación». Sus cifras arrojan algo más de luz al respecto: el 26% de los inmigrantes procedentes de África o Asia declaran haber sido discriminados alguna vez, porcentaje que asciende al 34% cuando se trata de sus descendientes, nacidos en Francia.

¿Existe pues una tendencia hacia este tipo de situaciones en nuestro país? «Las cosas cambian muchísimo y es cada vez más difícil predecir el futuro», señala la analista. Aunque sí figura que «da igual» cuán «deseosos estén de integrarse o cuáles sean las políticas de integración cultural que se desarrollen: la integración laboral es un sine qua non para la integración social y si hay un grupo de personas que se cronifica en esa situación, eso causa dificultades a la larga», zanja la investigadora.

CRONIFICACIÓN DE LAS AMPLIAS BRECHAS CON LAS PERSONAS AUTÓCTONAS

La educación es un factor que hay que mirar con lupa para comprender el riesgo de no integración al que están expuestos los integrantes de las segundas generaciones. En comparación con otros segmentos de población, los componentes de la segunda generación logran un nivel educativo muy bajo: el 39,1% deja de estudiar tras obtener el título correspondiente a la educación secundaria obligatoria, frente al 30,4% de los autóctonos. Además, sólo un cuarto ha completado los estudios universitarios, 24 puntos por debajo de los autóctonos, lo que revela un fracaso del sistema educativo a la hora de facilitar una mayor integración de estas personas en la sociedad.

Respecto de inmigrantes procedentes de áfrica o latinoamerica, la tasa de paro de las segundas generaciones es una de las más altas (16,6%), detrás de la tasa de paro de los africanos (25,1%) y más de ocho puntos porcentuales por encima de la tasa de paro de los autóctonos. Lo mismo sucede con la tasa de ocupación: los africanos van a cola (51,6%), seguidos de los componentes de la segunda generación (69%), que se encuentran a 11,1 puntos de distancia de los autóctonos (80,1%).