Publicado: septiembre 26, 2025, 2:07 am

El 27 de septiembre de 1975 las balas del franquismo tronaron por última vez frente a un pelotón. No fue «al alba», como cantó Aute, ni en un claro de montaña con horizonte despejado, como soñaba Chicho Sánchez Ferlosio. Fue en rincones ásperos y desangelados de la cárcel burgalesa de Villalón, en un descampado de Sardanyola y en el campo de maniobras de El Palancar (Hoyo de Manzanares, Madrid). Las descargas de la Guardia Civil y de la Policía Armada pretendían acallar la respiración fatigosa y asmática de un régimen que apenas ya se sostenía. Se quiso presentar el gesto como un aviso profiláctico y una exhibición de músculo capaz de contener lo que ya resultaba incontenible: no sólo el desgaste de las calles encendidas, sino también a quienes, desde el FRAP o ETA –y otros grupos subversivos y terroristas– proclamaban que únicamente la violencia podía abrir paso a la voluntad popular. A las 10:15 de aquella mañana de septiembre, caía al suelo el último hombre: Xosé Humberto Baena. «Antes de descubrir a un compañero, callaba. Y por eso tuvo ese final», apunta su hermana Flor.

Las cinco ejecuciones podrían haber marcado un golpe mortal para el llamado aperturismo español. La incredulidad por las condenas llegó incluso a provocar la petición de «clemencia» del papa Pablo VI a Franco. La ONU y gobiernos americanos y europeos intentaron intermediar para que España –uno de los tantos países europeos con esta pena aún vigente– les perdonase la vida. Pero el régimen ya tenía su futuro escrito. Después vino otra ola de violencia -incluso la quema del palacio de Palhavã, sede de la embajada española en Lisboa– y terrorismo que, en el caso de ETA, duró 36 años más. Han sido sus herederos políticos los más activos en el recuerdo de la efeméride de este sábado, pero en memoria de los suyos, de sus últimos mártires fusilados: Juan Paredes, Txiki, y Ángel Otaegi.

Aquel amanecer de pólvora no inauguró la calma. En los cinco años siguientes se contabilizaron en España 385 asesinatos por motivos políticos. Once de ellos vinieron casi de inmediato a las ejecuciones del 75. El miedo, los funerales y familias destrozadas también fueron la orden del día durante la Transición española y se encargaban de servirla indistintamente la extrema izquierda (ETA y el también vasco GAAE, el FRAP o el GRAPO) y la extrema derecha (Triple A, Batallón Vasco Español o grupos aislados con al amparo de cuerpos policiales)… Todos se encargaron de que, aún cambiando de dogma y de bandera, la violencia siguiera en pie.

Los nombres de los tres militantes del FRAP (José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz y Xosé Humberto Baena) y de los dos etarras (Ángel Otaegi y Juan Paredes, Txiki) se sumaron a la lista de otros que, a lo largo de las cuatro décadas de dictadura, habían conocido la muerte por armas o garrote vil. No todos los casos fueron iguales ni las razones tan claras ni las condenas tan indiscutibles. Muchos de los consejos de guerra que los condenaron se verían hoy más como juicios simbólicos que como un proceso legal. Pruebas endebles, testimonios contradictorios y confesiones arrancadas bajo torturas, que provocaron el rubor internacional, como pasó con el fusilamiento en 1963 del político comunista Julián Grimau, uno de los tres responsable del PCE interior, es decir, de los que permanecían en España.

La maquinaria franquista era capaz de fabricar culpables con la misma rapidez con la que redactaba una sentencia. Y esa inercia, que prefería la etiqueta de «terroristas» a la certeza aportada por pruebas sólidas, terminó con la vida de unos y dejó escapar a otros. El ejemplo más descarnado lo encarnan Fernando Granado y Joaquín Delgado, militantes anarquistas de Defensa Interior, enviados al garrote vil en apenas 17 días, tras atribuírseles un atentado el 29 de julio de 1963 en las oficinas de pasaportes de la Dirección General de Seguridad. Más de 30 años después se sabría que no fueron ellos, que los autores materiales habían sido Antonio Martín y Sergio Hernández y que, durante décadas, habían vivido a costa de la condena de dos inocentes. En 1975, el franquismo tardó apenas 22 días en dictar 11 condenas de muerte tras cuatro consejos de guerra. El Consejo de Ministros del 26 de septiembre conmutó seis de esas penas. Los otros cinco jóvenes fueron llevados ante pelotones de ejecución.

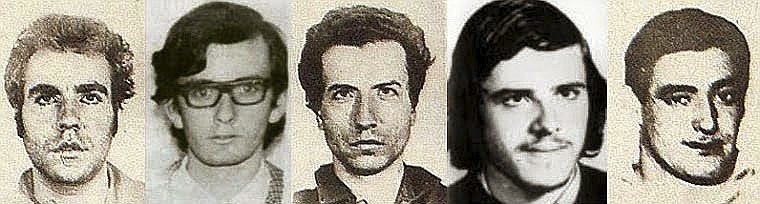

De izquierda a derecha, José Luis Sánchez Bravo, Xosé Humberto Baena, Ramón García Sanz, Juan Paredes y Ángel Otaegui

La recién aprobada Ley antiterrorista del 26 de agosto de 1975 blindó todavía más la farsa judicial. La definición de ‘terrorismo’ se amplió hasta abarcar cualquier gesto de disidencia, de modo que una octavilla, una reunión clandestina o un mitin improvisado podían adquirir el peso de un delito de sangre. Bajo ese marco legal, los acusados quedaban a merced de un procedimiento sin garantías y su defensa, reducida a un formalismo. Sólo en los dos consejos de guerra celebrados en El Goloso (Madrid) –el primero, ordinario, y el segundo, sumarísimo, en los que se juzgaron a 11 sospechosos– los abogados contabilizaron más de 194 pruebas inadmitidas por el tribunal.

EL CASO DE BAENA

Entre esas pruebas silenciadas quedaron también las que podrían haber cambiado el destino de Xosé Humberto Baena, el más joven de los fusilados y, acaso, el más rodeado de sombras. A él se le atribuyeron los disparos que mataron el 14 de julio al policía armada Lucio Rodríguez en la calle Alenza. Había datos que abrían grietas en el relato oficial –como que la noche previa había estado en la frontera, a la altura del Algarve, para recibir un poco de dinero y el carnet de conducir por parte de su familia–, pero que no pesaron en el juicio. Aunque lo que si pesó fue el silencio de aquel vigués que callaba en los sótanos de la Brigada Político-Social. «Siempre he pensado que estaba encubriendo a alguien», apunta a EL MUNDO, su hermana, Flor, sobre aquel militante del Frente Antifascista y Patriota (FRAP), escisión marxista-leninista del PCE con un ex ministro socialista en la República, Julio Álvarez del Vayo, como referente.

Hablar con Flor Baena es hacerlo con una mujer que lleva casi medio siglo sin desistir para recuperar el honor de su hermano y defender su inocencia. Además del propio dolor de la ejecución de Pite -como le llamaban-, su familia tuvo que sobreponerse a la persecución posterior. «Hasta el año 77, estuve acompañada«, recuerda. «Un día, que no estábamos en casa, alguien entró e incendió toda la documentación que mi padre había recabado». Y es que, Fernando, el padre, siguió empeñado en juntar piezas sueltas, en dibujar el itinerario de su hijo entre el 13 y el 14 de julio de 1975. Llegó, incluso, a contratar un detective privado para la tarea y lograr así declaraciones juradas del chófer que había estado cenando con su hijo en la frontera y del dueño de la posada. Y más tarde recibiría una carta de una testigo -Carmen- en la que reconocía que tras ver las caras de los condenados, aquel chico de pelo largo, gafas y bigote no era el hombre que ella había visto, pistola en mano, corriendo hacia el Seat 127 azul en la calle Alenza.

A la pérdida de un hijo se sumó la herida de sus últimas palabras en aquel calabozo de Carabanchel en la última mañana de pólvora y paredón del franquismo. «Preferiría que me dijeras que fuiste tú el culpable, porque por lo menos sabría que quienes te condenaron a muerte no se equivocaron de persona. Pero si me dices que van a fusilar a un inocente, todavía me dolerá más», le dijo Fernando. Pite tenía entonces 24 años. «No fui yo quien lo mató», respondió. Y no hubo más consuelo.

Baena ya había estado arrestado en la cárcel de A Coruña. Era su primer año en la Universidad y una sentada pacífica en la Facultad de Historia y Filosofía de Santiago de Compostela –que este año pondrá a un aula el nombre de este vigués– le valió su primer expediente policial. Dos meses después, pagaron su fianza y volvió a Vigo. Por mucho que estuviese comprometido con «los que más sufrían», como recuerda su hermana, sabía que ahora -fichado ya por la policía- tenía más límites. En 1975 rehusó de acudir a la manifestación del primero de mayo porque sabía que los ojos se pondrían sobre él. Sin embargo, la muerte de un vigilante de la empresa Fenosa, alcanzado por una bala perdida mientras observaba la protesta desde lo alto, lo movió a él y a otros 12 compañeros a publicar una esquela en el Faro de Vigo: «Muerto por la represión de la fuerza pública».

El día 4 de julio empezaron las detenciones. Baena huyó a Madrid y adoptó el nombre de Daniel dentro del comando. Pasó días vagando por la ciudad, en casas ajenas, hasta su detención el 22 de julio por el atentado en la calle Alenza, el primero del FRAP.

Lo más desconocido de su historia, quizá, sean los pensamientos que le acompañaban tras los muros de Carabanchel. El porqué de su silencio. ¿Qué le debía a ese supuesto cuarto hombre del comando del que tantos han hablado, pero del que no se revela la identidad? Se dice que el plan era cruzar la frontera francesa para contar en París lo que nunca contó: que Baena no había disparado.

Desde la cárcel, Pite escribía cartas a su familia. Decía que en la muñeca tenía un reloj que se había detenido a las diez y cuarto: la hora en la que su libertad quedó presa en la calle Barceló. En la última misiva le escribió a su padre: «Recuerdo que en tu última visita me dijiste que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente». Y dejó también esta otra certeza amarga: «¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo. Pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. ¡Mala suerte!».

A las 6:53 de la mañana se reunió con su padre por última vez. Diez días tardó el cuerpo en regresar a Vigo. Ni muerto dejó el régimen de hurgar en el dolor. «En la carretera, acudiendo al punto de encuentro fijado, mi hermano Fernando se encontró a las ocho de la mañana un coche fúnebre escoltado por coches policiales que iba al cementerio. Mi padre y él lo siguieron. Cuando llegaron, las puertas estaban cerradas y ya lo estaban enterrando. Entonces mi padre les dijo que abrieran las puertas o que lo matasen allí mismo a él también», recuerda Flor.

EL PCE (M-L) Y ALVAREZ DEL VAYO

Baena, Sánchez-Bravo y García Sanz fueron apenas tres entre los miles de jóvenes que el FRAP consiguió reclutar en aquellos años convulsos. Para el partido del que dependían, el PCE (marxista-leninista), no pasaron de ser piezas prescindibles, nombres tachados en una lista, sacrificios inevitables de una estrategia que se diseñaba a miles de kilómetros. Desde su casa en la lejana Ginebra (Suiza), los líderes comunistas Raúl Marco y Elena Ódena orquestaron la escisión del PCE de Carrillo. Eran disidentes de ese comunismo oficial que pretendía en aquel momento una «reconciliación nacional» y hablaban de violencia revolucionaria y de autodefensa, de radicalizar las calles, de conquistar las verdaderas libertades democráticas. Pero quienes pagaban el precio eran muchachos de veintipocos años que creían en consignas dictadas desde el exilio y sus condenas y muertes eran, para el PCE (m-l), poco más que daños colaterales, la letra pequeña de un proyecto que nunca llegó a cuajar.

En 1975 las simpatías prochinas de Álvarez del Vayo —ese ex ministro socialista de la II República, con 84 años a cuestas— lo empujaron hasta esa órbita, convencido de que todavía podía escribir, de cualquier manera, una última página convulsa de la Historia de España. En Perpiñán aceptó presidir el FRAP y proclamó que el crecimiento del movimiento exigía ya lo que él mismo llamó una «rama militar» con las que llevar a cabo acciones de mayor violencia.

Álvarez del Vayo murió en mayo de 1975. No conoció los atentados de la calle Alenza ni de la calle Villaverde. Tampoco el viraje del PCE (m-l) tras la muerte de Mao, a la ortodoxia albanesa o enverista (Enver Hoxha, el presidente de Albania cuatro décadas). Se convirtió en apenas una nota a pie de página hasta que, en 2008, el PSOE de Rodríguez Zapatero decidió rescatar su nombre del denostado purgatorio socialista para readmitirlo a título póstumo. El XXXVII Congreso Federal del PSOE hizo un ejercicio de arqueología sentimental –olvidando convenientemente la deriva final de Vayo y los cadáveres de su rama militar– para quedarse con la foto difusa de un anciano exiliado.

REPARACIÓN DE MEMORIA

El pasado agosto, Flor Baena recibió una carta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. 49 años y 317 días después de la ejecución de su hermano, el Gobierno de España declaró «ilegal e ilegítimo el tribunal» que le juzgó, «así como ilegítima y nula la condena dictada» contra él. «Esto repara el honor y la memoria de mi hermano, pero la vida ya nadie se la devuelve», reflexiona, «cuando lo leí, casi no me lo creo, llegué al coche y me puse a llorar».

Esa Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal hablaba de Pite en términos de «asesinado». Era la palabra que la familia Baena-Alonso había reclamado durante 18.215 días. En ese tiempo, Flor había enviado cientos de cartas a ministros de todo signo político. Fernando, el padre, murió en 1982, sin saber si en el ataúd enterrado en el cementerio O Pereiró (Vigo) estaba su hijo. Igual pasó con la madre, Estrella, quién falleció en 2003. Flor Baena, en cambio, ha cumplido con los objetivos de la lucha familiar: devolver el honor a Pite y saber que ese cuerpo es el suyo.

El papel no borra los cinco disparos en el pecho que agujerearon el jersey beige, ni el que le partió el brazo derecho, ni la tierra incrustada en la pana verde del pantalón y en la piel del rostro. Pero devuelve algo que había sido negado. Y Flor, cuando lo dice, lo hace con calma, con la serenidad de quien, al fin, sabe que Xosé Humberto Baena no murió del todo gracias a la memoria inquebrantable de su hermana. «Sigo pensando que podían haberlos condenado a 30 años para así seguir investigando y averiguando quién realmente mató a aquel policía», piensa.